深度科普: 宇宙万物都有质量, 但质量到底是怎么产生的?

在经典物理学中,牛顿对质量的定义具有开创性的意义。

他在《自然哲学的数学原理》中指出,质量是物质的量,是密度和体积的乘积 ,这一定义在当时为人们理解物质的属性提供了重要的基础。

牛顿第二定律 F=ma(其中 F 是作用力,m 是质量,a 是加速度),也体现了质量在物体运动中的关键作用,质量越大,改变物体运动状态所需的力就越大,就像推动一辆装满货物的卡车比推动一辆空车要困难得多。

然而,牛顿的定义虽然直观且在宏观低速的世界中有着广泛的应用,但它并没有触及质量的本质。它只是从物质的外在表现和运动规律来描述质量,无法解释一些深层次的问题,比如质量的来源是什么,为什么物体具有质量等。

随着科学的发展,人们逐渐发现牛顿的质量定义存在一定的局限性,这也促使科学家们不断探索,寻求对质量更本质的理解。

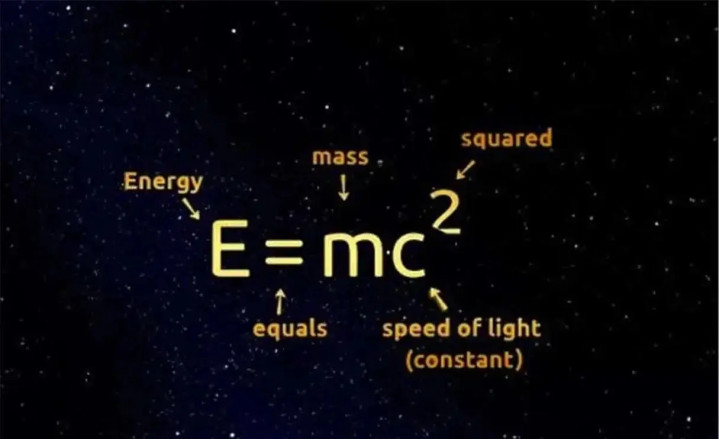

爱因斯坦提出的质能方程 E=mc²(其中 E 代表能量,m 代表质量,c 代表光速),彻底改变了人们对质量和能量的认识。

这个方程表明,质量和能量是等价的,它们之间可以相互转化,这一理论在物理学领域掀起了一场革命。在核反应中,质量亏损会转化为巨大的能量,原子弹的爆炸就是利用了这一原理,少量的质量转化为了极其巨大的能量,产生了巨大的破坏力。

质能方程的提出,突破了传统物理学中质量和能量相互独立的观念,让人们认识到质量和能量是同一事物的不同表现形式。这一理论不仅在理论物理学上具有重要意义,也为后来的核能开发和利用奠定了基础,使人类对宇宙的认识和利用进入了一个新的阶段。 但爱因斯坦的质能方程也没有完全解释质量产生的具体机制,只是揭示了质量和能量之间的深刻联系,这也为后续科学家进一步探索质量的起源留下了空间。

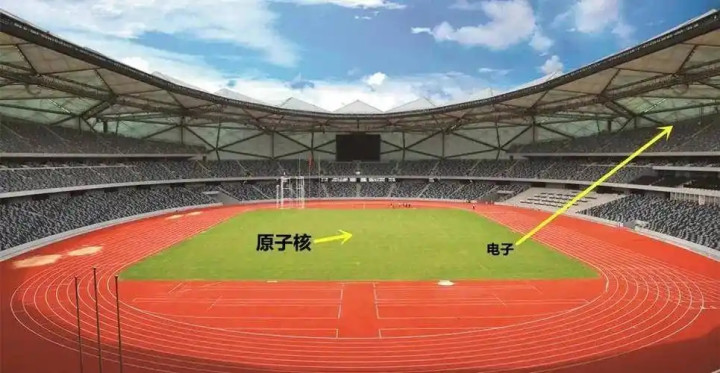

深入微观世界,原子是构成物质的基本单元,其结构精妙而复杂,由居于中心的原子核和核外电子构成 。原子核虽小,却集中了原子几乎全部的质量,电子则在核外广阔的空间内高速运动。

形象地说,如果把原子比作一个庞大的体育场,那么原子核就如同体育场中心的一粒芝麻,而电子则像体育场内飞舞的尘埃 。

在氢原子中,核外电子的质量仅占原子质量的 1/1837,这一比例充分显示了电子质量的微小,在探讨原子质量时,电子质量常常可以忽略不计。

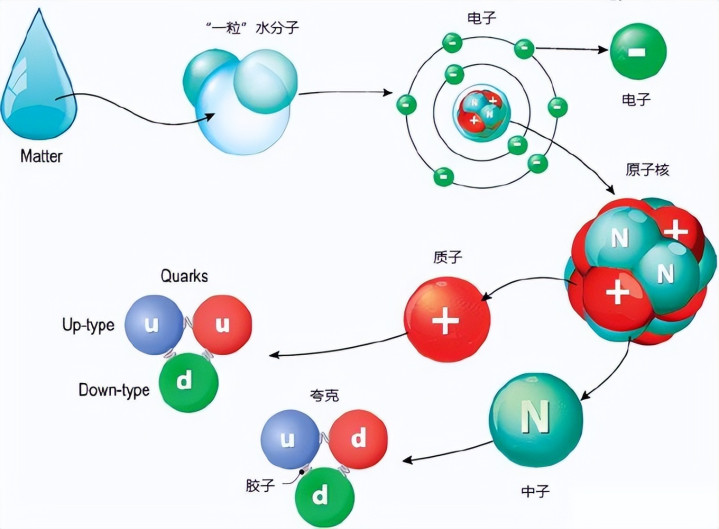

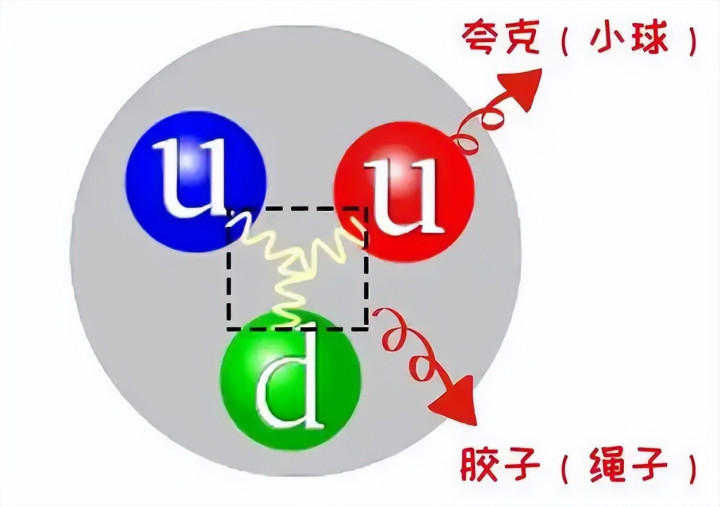

进一步深入原子内部,原子核由质子和中子组成,它们在维持原子核的稳定性和决定原子性质方面发挥着关键作用。而质子和中子又由更小的基本粒子 —— 夸克组成,夸克共有六种 “味”,分别是上夸克、下夸克、奇夸克、粲夸克、底夸克和顶夸克 。

质子由两个上夸克和一个下夸克组成,中子则由两个下夸克和一个上夸克组成。

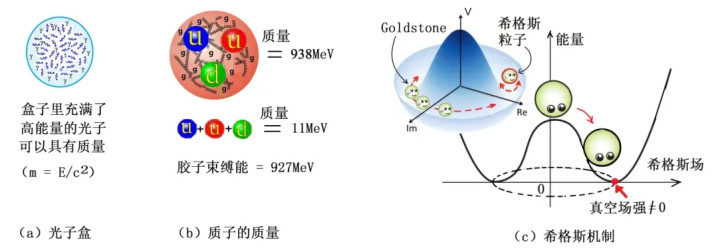

科学家们通过精密的实验和复杂的理论计算发现,夸克的质量总和与原子核质量之间存在着巨大的差异,夸克的质量总和加起来还不到原子核质量的 1% 。

这一发现引发了科学界的广泛关注和深入思考,也促使科学家们开始探索这 “消失” 的 99% 质量的去向,从而引出了对强相互作用的探讨 。

在原子核内部,质子和中子由夸克组成,而夸克之间通过强相互作用紧密相连 。这种强相互作用的传递者是胶子,胶子就像一个个忙碌的信使,在夸克之间穿梭往来,传递着强大的相互作用力 。当夸克们在强相互作用的影响下相互靠近并结合时,就如同一场能量的盛宴 。

强相互作用的能量巨大,而根据爱因斯坦的质能方程 E=mc²,能量和质量是等价的 。在原子核中,夸克之间的强相互作用产生的能量如此之高,以至于这些能量直接转化为了质量,占据了原子核质量的 99% 。

以质子为例,它由两个上夸克和一个下夸克组成 。这三个夸克的质量总和加起来,仅占质子实际质量的很小一部分,而其余的绝大部分质量,都是由夸克之间强相互作用的能量转化而来 。这种能量与质量的奇妙转化,深刻地揭示了原子核质量的奥秘 。在原子核的微观世界里,强相互作用的能量虽然看不见摸不着,但却通过转化为质量,实实在在地影响着原子核的性质和行为 。

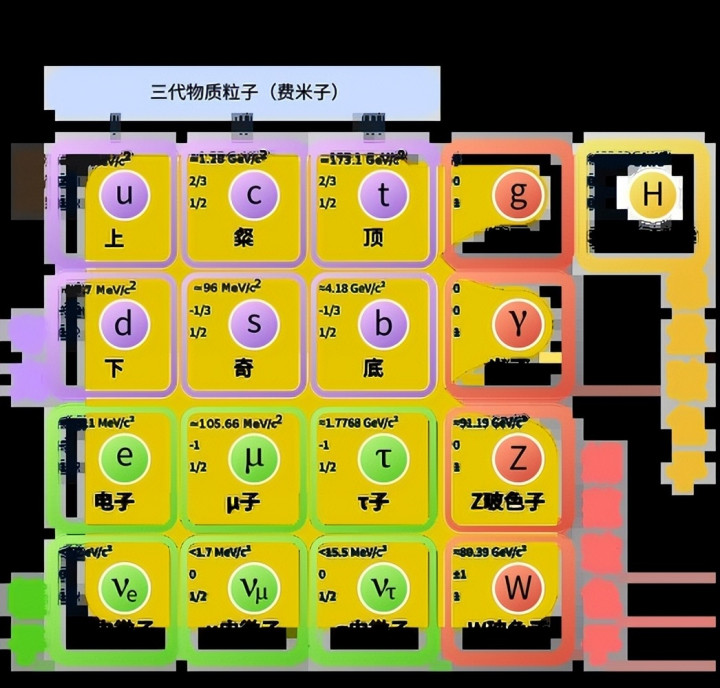

粒子物理学的标准模型,堪称物理学史上的一座丰碑,它以卓越的精度和广泛的适用性,成为我们理解亚原子世界的基石 。在这个模型中,众多基本粒子找到了自己的 “位置”,它们的行为和相互作用都能在标准模型的框架内得到解释和预测 。

然而,这个看似完美的模型却曾面临一个棘手的问题 —— 质量的起源。

在标准模型的理论框架下,基于规范对称性的原理,基本粒子本应是没有质量的 。这一理论困境如同乌云,笼罩在物理学家们的心头。规范对称性要求某些物理量在特定的变换下保持不变,在标准模型中,为了满足规范对称性,基本粒子在理论上无法自然地获得质量 。

但现实世界中,电子、夸克等基本粒子确实具有质量,这一矛盾让物理学家们陷入了沉思,也促使他们不断探索新的理论来解决这一难题 。

为了解决标准模型中的质量难题,物理学家们提出了一个大胆而富有想象力的理论 —— 希格斯机制 。

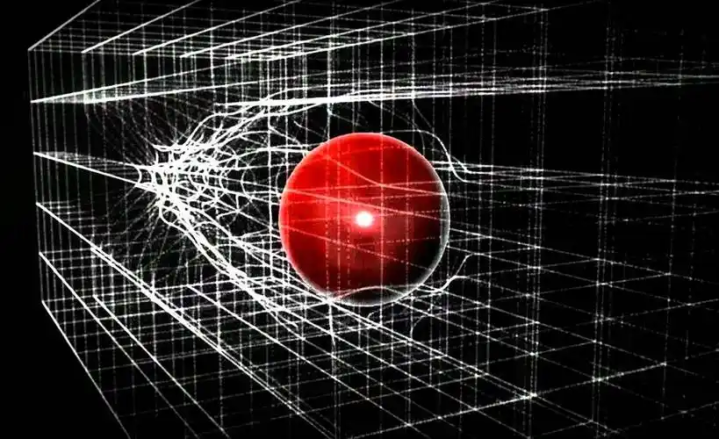

这一理论认为,宇宙中存在着一种无处不在的希格斯场,它就像一片看不见的 “海洋”,弥漫在整个宇宙空间 。当基本粒子在这片 “海洋” 中穿梭时,它们会与希格斯场发生相互作用,就如同物体在黏稠的液体中运动时会受到阻力一样 。这种相互作用使得基本粒子获得了质量,粒子与希格斯场的相互作用越强,所获得的质量就越大 。

希格斯玻色子则是希格斯场的量子激发,是希格斯机制的关键证据 。

它的存在就如同海面上的波浪,是希格斯场的波动体现 。寻找希格斯玻色子的过程充满了挑战,科学家们需要借助大型粒子对撞机,在极高的能量下进行实验,才能捕捉到它的踪迹 。2012 年,欧洲核子研究中心(CERN)的大型强子对撞机(LHC)传来了振奋人心的消息,科学家们在实验中发现了希格斯玻色子的迹象,随后的进一步研究证实了它的存在 。

这一发现不仅填补了标准模型的最后一块拼图,也为希格斯机制提供了坚实的实验基础,让我们对质量的起源有了更深入的理解 。